正しい姿勢で集中力&学力アップ!正しい鉛筆の持ち方から!

私の実感としては、

子ども達の中で鉛筆を正しく持っている。

そういった子どもはクラスの中でも、

1割~2割程度です。

私は鉛筆を正しく持てているかどうかを、

その子が字を書いている姿を見れば、

すぐに分かることができます。

鉛筆を正しく持っている子どもは、

姿勢の良い子が多く、

鉛筆の持ち方が間違っている子どもは、

姿勢が悪い子が多いからです。

また、姿勢が良い子の方が、集中力が高く、

姿勢が割る子の方が、集中力が低くなりがちです。

今回は子どもの集中力を上げるために、

まずは鉛筆の持ち方から考える。

そんな話を書いていきたいと思います。

なぜ鉛筆の持ち方で姿勢が変わるの?

鉛筆の持ち方で姿勢がなぜ変わるのか。

それは字を書いている時に、

鉛筆の先が見えるかどうかが違うからです。

当然ですが、鉛筆の先が見えないと、

自分が字を正しく書けているかどうか、

認識することができません。

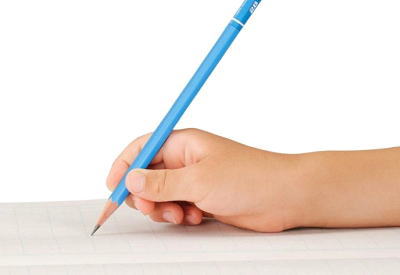

上の写真のように正しく鉛筆を持つと、

真上からのぞくようにして、

自分の持つ鉛筆の先を見ることができます。

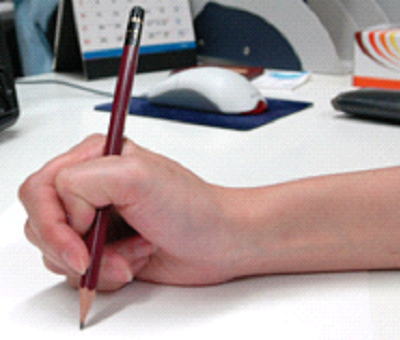

しかし上の写真のように鉛筆を持つと、

横からのぞくようにしないと、

自分の持つ鉛筆の先を見ることができません。

その結果、上の写真のように、

机の上で寝るような姿勢で、

字を書く子どもになってしまうのです。

ちなみに写真の子の持ち方はきれいです(笑)

間違った鉛筆の持ち方の子どもに対して、

どれだけ姿勢よく字を書くように指導しても、

絶対に姿勢は良くなりません。

当然ですが、この姿勢を授業時間、

ずっと続けてしまっていては、

姿勢は悪くなるばかりです。

正しい鉛筆の持ち方をマスターさせること。

これが大切なポイントになってきます。

なぜ鉛筆を正しく持ていない子が増えたのか?

そうは言っても、正しく鉛筆を持たせるのは、

そんなに難しくないことだし、

すぐに良くなるのではないか?

そんな風に考えられる方も、

いらっしゃるかもしれません。

私も小学校一年生を担任した時は、

かなり徹底的に鉛筆の持ち方を、

指導するようにしています。

しかし、それでも正しく鉛筆を持とうとしない、

いえ、持つことができない子どもがいるのです。

持つことができないと聞くと、

不思議に思う方もいるでしょう。

しかし、握る力が弱すぎて、

本当に持つことができないのです。

鉛筆を正しく持つというのは、

指先に力をぐっと入れて、

つまむようにして力を伝えないといけません。

このつまむ力が足りない結果、

鉛筆を立てて指全体で握るようにした、

変な握り方をしてしまうのです。

では、なぜつまむ力が弱くなっているのかというと、

やはりジャングルジムのような、

握って力を入れる遊びの経験が、

足りないことが原因だと思います。

実際に鉛筆が正しく持ていない、

小学校一年生の子は、

絶対に雲梯をわたることができません。

鉛筆の握り方から少し離れてしまうように感じますが、

子どものころからの、ものを握るという経験が、

こういったところでも影響してくるのです。

姿勢が良い子は成績が良い?

以前担任していたA君は、

勉強がとてもできて、

何より集中力がすごい子でした。

A君は授業中、とても目立つ子でした。

もちろん手を上げたり、

難しい問題を一人だけ解いたりと、

優秀な面でも目立っていたのですが、

姿勢の良さが群を抜いていたのです。

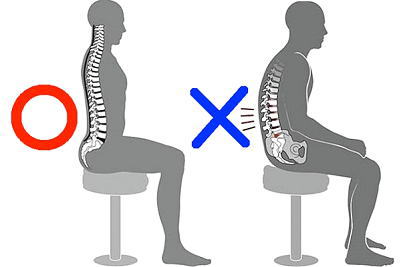

腰骨をしっかりとたてた状態で座り、

それを45分間ずっと続けているのです。

正しい姿勢をしっかりと保つことにより、

血液の循環がスムーズになっていき、

脳の回転が良くなるそうです。

集中力がある子は、姿勢がいい子

というわけではありませんが、

姿勢がいい子は、集中力がある子

という方程式は成り立つと思います。

子どもの集中力が足りない、

そう感じる保護者の方は、

まずお子さんの姿勢、もっというと、

鉛筆の持ち方を確認してみましょう。

最後に

今回は鉛筆の持ち方と姿勢の関係、

姿勢と集中力の関係について書いてきました。

鉛筆の持ち方や姿勢というものは、

クセの一つであると私は考えています。

正しく鉛筆をもって、良い姿勢でいることが、

クセになれば苦にはならないのです。

さらに言えば、大人になってからも、

正しくペンを持ち、きれいな姿勢で座れたら、

見る人が見れば魅力に変わるでしょう。

子どもの今、そして未来のためにも、

鉛筆の持ち方から、姿勢を直してみませんか?

こちらもよく読まれているページです

- 小学生から塾は必要?

- 学校の勉強についていくために塾に入る。中学校で困らないように塾に入る。確かに塾に入り勉強時間を増やせば、多少は勉強ができるようになるでしょう。しかし、部活や宿題で本当に忙しくなる中学生になってからも、その方法をとり続けることができるでしょうか?そもそもあなたのお子さんは、勉強に対して危機感をもって、前向きに塾に行くことを捉えているのでしょうか?今回は塾に入るタイミングと、入る場合の準備について書いていきます。

- 小学生の塾選び!

- どの塾が良いのかというのは、正直分からないですし、そもそも塾がその子にとって必要かどうかも、私からすると疑わしい時もあります。しかし、保護者が塾に入れるという意思があり、子どもも塾に入ろうと考えているのならば、その子に合った塾に入るのが一番でしょう。塾と言えば大きく分けて二種類。個人塾か大手塾かという違いがあります。また家庭教師などの個別指導かどうかも、大きな違いになってくるでしょう。

- 勉強する習慣は親の協力が必要!

- 家に帰ったら手洗いうがいをする。夜寝る前にお風呂に入って歯を磨く。朝起きたら顔を洗ってトイレに行く。みなさんも思い出してみると、色々な習慣によって生活が成り立っていることに、気が付くと思います。その習慣の中に、「勉強をする」というものを組み込むことができてしまえば、後は子どもが勝手にやるようになります。今回は家庭での勉強を習慣化する方法と、親の協力の大切さについて書いていきます。

- 小学生の子どもに勉強を教えるコツ!

- 子どもに勉強を教えるために大切なのは、何につまづいているのかを分析することと、それの解決のスモールステップを設定してあげること。なかなか冷静にやることが難しいですが、ノープランでいきなり始めるのではなく少し間をおいて考えてから始めると、意外とうまくいったりすることがあります。今回は親子で勉強することが少し楽しくなる。スモールステップの勉強法について考えていきましょう。

- 学校の復習は家族の会話から!

- 小学校の勉強というのは、大人になってからも使うような、知識の基本となるものだと私は思います。小学校の勉強で予習というのは、私は必要ないと考えています。しかし、知識を定着させるためにも、 復習は絶対に必要です。復習でまず最初に思いつくものは、宿題を行うことだと思います。ただ、宿題はその日の勉強内容ではない場合もありますし、あくまで一部であり学習内容全てではありません。復習というのは何も机に座ってノートと鉛筆を使って、 勉強をすることだけではありません。子ども自身が学習内容を思い出しながら、親に伝えるだけでも十分なのです。

- 子どもの字が汚くて雑?丁寧と同じくらいスピードは大切!

- 自分の子どもの字が汚い。全然上手に書いてくれない。そんな悩みを持つ親御さんも多いでしょう。恥ずかしながら、我が家の息子も、お世辞にも上手とは言えない字を書いていました。担任しているクラスの子の中にも、ぐちゃぐちゃな字を書いてしまう。そんな子どもが必ずいます。しかし、字が汚いことと、字が雑なことを、一緒にしている方が多いと感じます。そして、雑だけど早いスピードで字が書けるというのは、考え方によっては良いことなのです。

- 結果よりも過程を評価する!子どもの成長を認める言葉がけ!

- 勉強や運動、授業態度やノートの字色々なことが結果として子ども出てきます。よく結果が全て。過程なんて意味が無い。そんな言葉を聞くことがあります。しかし私はそうは思いません。そもそも結果というのは何を指しているのでしょうか。算数のテストの点数?逆上がりができること?運動会の徒競走での順位?小学校時代のそんなもので、その子の将来が決まるわけではありません。